Koukin of the Last Months

|

01.�@�T�n���a�� /�z���X�i���}�� �s�j�[�M������j Sakha Republic (Yakutia) / Khomus (made by Roman PINIGIN) [2002.01] �@�P�[�X�̊ϓ_����l����ƁA���E�̌��Ր���҂́A2�̃^�C�v�ɕ�������B���́A�P�[�X�́A�P�Ɋy���ی삷������A�Ƃ������ۓI�ȃ^�C�v�B���́A�P�[�X�̌`����Ȃǂ��A���Ղ̉��F�ɂ܂ʼne����^����A�Ƃ����A�j�~�Y���I�i�H�j�^�C�v�ł���B�}�����X�̉�H�̍�҂Ƃ��Ă��m����`�����v�`���n��i�E���X�j�̃��}���E�s�j�[�M���́A��҂̑�\�i�̈�l�A�Ƃ������Ƃ��납�B �@�T�n�̌��Ճz���X�́A�n�̃C���[�W�Əd�˂čl������ꍇ�������B���t�ɂ����Ă��A�n���̂Ƃǂ낫���͒�ԁB�n�̂��ȂȂ��𐺂Ő^������e�N�j�b�N���A�z���X���t�Ɏ�������Ă���B �@�n�́A�T�n�l�ɂƂ��čł��_���Ȑ������ł���B�����A���Ɣn�̖q�{���ł������T�n�����ɂƂ��āA�n�͂����Ƃ�����ɂȂ铮���������B�}�C�i�X50�x���z���������~�̊ԁA���͉Ƃ̒��ɓ���āA�Ă̊ԂɊ�������������H�ׂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�n�́A�O�ŁA�����Ő�������킯�ĉa�����������Ƃ��ł���B �T�n�ł́A6�����̎e�n���A�H�p�ɓ��ʂɈ�ĂāA�H�ׂ�B�����S���l�́A�n�͐_���Ȃ̂ŁA�H�ׂȂ��B�T�n�l�́A�_���Ȍ̂ɁA�H�ׂ�B�����R�n�����ł��A���̂�����ɁA�킸���Ȉӌ��̑��Ⴊ������B �@3���́A�T�n��ŃN�����E�g�D�^��Kulun Tutar�A�u�e�n�i�N�����j�̐��܂�錎�v�ł���B���N��A�E�o�nubaha�Ƃ���悤�ɂȂ����e�n���E���i���{�̏o�����̂悤�ɁA�T�n�ł́A����n�́A�N�߂ɂ���Ė��O���ς��j�A�V�R�̗Ⓚ�ɂ��Ȃ킿�u�O�v�ɕۊǂ��A��������~�̊Ԃ̐H���Ƃ���̂ł���B����������𔖂������ŁA���̂܂ܐH�ׂ�̂���Ԃ��܂��B |

|

|

02.�@�t�B���s�� �~���_�i�I�� / �N�r���i�}���i�I���j Mindanao, the Philippines / Kubing of the Maranao [2002.03] �@1989�N7���B�t�B���s���̃~���_�i�I����K�ꂽ�B�}���E�B�Ƃ������ŁA�}���i�I���̌��ՃN�r��������ł���A�Ƃ����������߂��B�~���_�i�I���̃J�K�����E�f�E�I���܂ŁA�}�j�������s�@�łP���Ԕ��B���̒��ŏo������A�^�N�V�[�̉^�����A���X�g�����̂��₶����A�z�e���̂��Z����c�B�F�A�ٌ������Ɂu�}���E�B�͊�Ȃ��v�Ƃ����B�}���E�B���A���ăC�X�����ߌ��h�̃��������������̋��_�ł��������Ƃ́A�b�ɂ͕����Ă����B����ɂ��Ă��A���n�ɋ߂��l�X�̌�����A���ۂɁu��Ȃ��v�Ƃ�����ƁA�������ɋ��낵���Ȃ�B����ł��A�����܂ŗ�������ɂ́A�s���˂Ȃ�܂��B �@�e�ȓX�̂������A�ǂ����Ă��s���Ȃ�A�e�ʂ̋����Ȓj��݂��Ă�邩��A�ꏏ�ɍs���Ƃ����B�������A�}���E�B�ɔ��܂��Ă͂����Ȃ��A���邢�����ɃC���K���̒��܂Ŗ߂邱�ƁA�ƔO���������B�p�S�_�t���̗��ȂǏ��߂Ăł���B �@�����A���C�i�[�h�Ƃ����E������̑�j�ƁA�o�X�ŃC���K���ցB�C�݂̓����Ԃ�����A2���Ԃقǂł���B�����ŁA�����^�N�V�[�ɏ�荞�݁A�}���E�B�܂ňꎞ�Ԏ�B���̊Ŕɂ̓A���r�A�������x��A�K�\�����X�^���h�܂Ń}���i�I�����Ɠ��̖͗l�ŏ��藧�Ă��Ă���B����҂̃��X�����̐e�q�ł��낵�A������15���قǗ��ꂽ�A���i�I�������낷����ɂ���AMSU�ɍs���Ă��炤�BMSU�i�~�i�_�i�I�E�X�e�[�g�E���j���@�[�V�e�B�j�́A�t�B���s����Q�̑�w�B���������������ɐ苒���ꂽ���Ƃ�����A���{�R�̌��d�ȊĎ����ɂ���B���̑�w�̔����قŁA�������͂��c�ł������B�Ƃ��낪�A�܂��Ă���B�܂��A�悭���邱�Ƃ��B�p�S�_���Ƒ҂��Ƃ����A�ߌ�̊J�َ��Ԃł���13�F30��10�����߂������ł��낤���A������߂��������ɂ悤�₭������l�e���������B�W���͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ł��������A�̐S�̌��Տ�ǂ����͂����肵�Ȃ��B����ł������Ȃǂ������������Ă��炤���Ƃ��ł����̂́A���߂Ă��̎��n�A�Ǝ������Ȃ����߂��B �@15�F30�A���E�����C���K���̒��܂ő���͂���Ƃ����A��w�̃W�[�v�ɕ֏悳���Ă��炢�A�C���K���̃z�e���ɔ��܂�B���܂���ɗ����Ă��镗�ł��Ȃ��p�S�_���̃��C�i�[�h�N�ɂ́A�J�K�����E�f�E�I���܂ŋA���Ă��炤���Ƃɂ����B �@�����́A���̂��̃W�[�v�ňꏏ�������A������N�����������Ă��ꂽ�B�}���E�B�̒��������������ƒT���܂��A����Ƃ̂��ƂŐ���҂�m���Ă���A�Ƃ����l���ɉ���̂ł������B����҂͎R�̒��̑��ɏZ��ł���A���߂Έ�T�ԂقǂŊy��͂ł���Ƃ����B���ڂ̂��Ƃ�ł͂Ȃ��̂��S���ƂȂ����A�����͗��ނ�����͂Ȃ��B��t�����ƁA���܂ł̌�ʔ���x�����B�c���́AN���ɗa����B �@���̂Ƃ��AN���������ɂ́A�}���E�B�̒��ɍ~�藧�����̂́A���������߂Ă��Ƃ̂��ƁB��w�ƒ��Ƃ́A����Ȃɂ��߂��ɂ���Ȃ���A�u�₵�����݂��Ǝv���m�炳���B�������Ă��邱�̓��ŁA���l�����E���ꂽ�B�����̊w�����A���̏t�ɗU�����ꂽ�B�������ŋߗU������A�g������ĉ�����ꂽ�c�B���̖����������̂��A�E������̗p�S�_���̂������������̂����m��Ȃ��A�Ƃ��炽�߂Ďv���Ȃ����B ���{�ɋA���Đ��J����BN������A5�{�̌��Ղ��͂����B�g��e���^�C�v�́A�|���̌��Ղł���B������̑���������������łȂ��A�y��Ƃ��Ă̐��\���A���ɍ����B�������A�M������ɑ���l�X�̑��݂����ꂵ�������B �@�ł��邱�ƂȂ�A����x�~���_�i�I��K��A�}���i�I�̌��ՃN�r���́A����≉�t�̌���ɗ�������Ă݂������̂ł���B |

|

|

03.�@�����@�J�ĉ����� / �����i�j Ningxia Hui Autonomous Region, China / koukou of the Hui [2002.04] �@�O�Љ���A�g��e���^�C�v�̌��ՂƁA�����ɓo�ꂷ��A�R���������Ƃɂ���ĉ����o���^�C�v�̌��Ղ̈Ⴂ�́A�P�ɕR�����邩�Ȃ��������̈Ⴂ�ł͂Ȃ��B�\���A���Ȃ킿�y��e���̌����̔z�����d�v�ȃ|�C���g�B�����Ƀ��b�N���̕R����苎���Ēe���Ɖ����o�邩�A����Ă݂�����킩��B������́A�S���o�Ȃ��B�t�ɁA�Ⴆ�t�B���s�����̒e�����ՂɕR�����Ă݂�̂��悢�B�v�́A�ǂ��ŐU�����x���邩�A�Ƃ������A�o�����X�\�������{�I�ɈႤ�̂��B�[���B �@����ɁA�R���������Ƃɂ���ĕق�U��������^�C�v�̌��Ղ́A���̍\���ɂ����3��ނɕ�������B 1.�@�R���ق̍����ɂ��Ă���B�A�C�k�̃��b�N���A�L���M�X�̃W�K�` �I�[�Y �R���Y�ȂǁB 2.�@�R���A�g�ɂ��Ă���B�o���̃Q���S���A���W���X�^���̃S�������ȂǁB 3.�@�R���g�ɂ��Ă��āA�����������قȂ�B�p�v�A�j���[�M�j�A�̌��ՁB �@�ꌩ���ׂȈႢ�����A���̍��͈ĊO�傫���A1�͖k���A�W�A�A2�͓���A�W�A�Ƃ��̎������A�Ƃ����ӂ��ɁA��r�I���ꂢ�ɕ��z�悪�ʂ��B �@�Ƃ͂����A�ǂ���Ƃ������Ȃ����̂�����̂����̍P�B���̉̒|���Ղ��A�ق�U�������邽�߂̕R�i�ʐ^�ł͉E���j�����Ă���ʒu���͂����肵�Ȃ��i�Ƃ������́A�ق̊���ǂ�����n�܂�̂����m�ł͂Ȃ����ł��邽�߁j�A����܂Ō��ߎ�������Ă����B���A�ŋ߂���ƋC�������B�R�����������ɏo��悤�ɃZ�b�g���āA�ŏ��ɂЂƈ����������Ƃ��ɁA���������ɔ�яo���̂��ق̍ŏ��̃��[�u�����g�ł����1�A��O���ɔ�яo��̂ł����2�A�ł���B �@����Ȃ킯�ŁA���̌��Ղ́A1.�@�Ń��b�N���Ɠ��^�C�v�B���ɂ��킦�镔���ɂ́A�����炭���Ԃ���������H�v�Ƃ��āA�������\���Ă���A���\�͂��Ȃ�悢�B �@�́A7?13���I�ɒ����A�W�A����ړ����Ă����A�C�X�������k�B���A�E�C�O���A�����S���Ȃǂ̖����Ɠ������A�e�e�͊��l�ƑS���ς��Ȃ��B���̂悤�Ȓ|���Ղ̂ق��ɂ��A���^�̋������Ղ������A�̊_�̍ۂɗp����Ƃ����B |

|

|

04.�@���s / ���u �Z�p�b�c�i�둰�j Taiwan / lubu sepats of the Atayal [2002.06] �@�ق�U�������邽�߂̕R���A�g�ɂ��Ă���̂�����A�W�A�Ƃ��̎��Ӓn��̕R���ՁB���ł���p�̖k���R�n�ɏZ�ޑ�i�^�C�����j���̌��Ղ́A�|�̘g����ق��o�������̂ƁA�|�̘g�ɐ^�J���̕ق��Z�b�g�������̂�2��ނ�����B����ɒ|�g�^�J�ق̂��̂ɂ́A1�فA2�فA4�فA5�قȂǂ�����A���̎�ނ̖L�x���͓��M�ɒl����B���ɁA�ق�����������Ղ́A���E�ł���͏��Ȃ��A4��5�قƂ��������ق̂��̂ƂȂ�ƁA���ɑS���Ⴊ�Ȃ��B �@�|�̕\��̕������ɂ��āA����ŕێ������y��̖{�̂���]�����Ȃ���A�K�v�ȉ����̕ق݂̂������ɋ������A���̕ق͐O�Ń~���[�g����B�����̏�ŁA���t�����킷�̂Ɏg��ꂽ�Ƃ̂��ƁB����̖ю������炵���B �@�y�햼�́A���u�͌��Ղ̂��ƁA�Z�p�b�c��4��\���B�܂�4�ٌ��ՂƂ������ƁB����Ȃɓ���Ȕ��B�𐋂������Օ�����������ׂɂ���Ȃ���A����Ɍ��Ղ̓`�����Ȃ��̂́A�ǂ����ĂȂ̂��낤�H |

|

|

05.�@�p�v�A�j���[�M�j�A�@�썂�n�B / �\�P�i�G�����F���j South Highland province, Papua New Guinea / soke of the Erave [2002.07] �@�|���̌��Ղ̂Ȃ��ł��A����Ȃ̂����̃^�C�v�B�ق̐�[���ɂ���c�����������Ƃ����A�\��̕���O�Ɍy�����āA�E��ŁA�g�̒[�̕R���A���b�N����Q���S���ȂǂƂ͔��Ε����Ɉ����Ȃ���A�����ɕق̊���E��e�w�̕t�����őłB���̂悤�ȕ��G�Ȏd�|���ŕق�U����������Ղ́A�j���[�M�j�A���̓����ɂ̂ݑ��݂���B �@�j���[�M�j�A�̌��p��g�N�E�s�V���ł́A���Ղ̓X�T�v�ƌĂ��B�p��̃W���[�Y�E�n�[�v���a��ł���B�u�Ί펞��̓���v�łƂ�����āA�قƘg�Ƃ̑@�ׂȌ��Ԃ����o���̂��́A�y���݂��Ȃ���l���Ă������������B �@�����j���[�M�j�A�ł��A���̕��A�C���h�l�V�A�̂ɍs���ƁA���^�ŁA�R���O�Ɂi���b�N����Q���S���Ɠ��������Ɂj�����^�C�v�̂��̂��������B�ł́A�j���[�M�j�A���̂ǂ��ɂ��̋��E��������̂��A�Ƃ������Ƃ�m�肽���Ȃ邪�A���̂悤�Ȍ����������l�͂܂����Ȃ��炵���B�Ȃɂ��p�v�A�j���[�M�j�A�������ł�800����̌��ꂪ���݂���̂��B �@���̑��ɂ��A�ꕔ�n��ɂ́A����ŁA�R���Ȃ��āA�ق���őł��ĐU����������ՂȂǂƂ������̂�����炵���B�ǂȂ������Ռ����̐i���ɂ��̐g�𓊂��čv���������Ƃ������A�j���[�M�j�A�̌��Ղ̕��z�n�}������Ă݂܂��H |

|

|

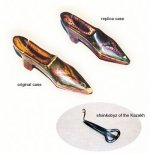

06.�@�J�U�t�X�^�� / �V�����R�u�B�Y Kazakhstan / shankobyz of the Kazakh [2002.09] �@���Ղ́A�y������j�[�N�����A�����[�߂�P�[�X�ɂ��ʔ������̂������B���ɁA���Ŏ��������ƁA�ǂ����Ɉ����|�������ŕ|���A�ق̐�[����ی삷��P�[�X�ɂ́A�y����v����鉉�t�҂̐S�������Ă��ꂵ���B���p����Nj��������́A�����������̂�����́A�����������ǂ������́A�l�X�ł���B �@�g�D���@�ł͌��ՃP�[�X�̓u�[�c�^�B�h�C�c�ł͌C�^�B�����W������̂����낤���H���镨�����܂��P�[�X���ʂ̂��̂̌`�����Ă���A�Ƃ����_���A�悭�l����Ƃ��܂�Ⴊ�Ȃ��B �@2002�N5���A�J�U�t�X�^���ōs�Ȃ�ꂽ�V���|�W�E���ɎQ�������B�ʖ�����Ă��ꂽ�̂́A�o�ς����̏����B���y�Ƃ͔��Ⴂ�̂��̐l���A���Ƒc��̍�����C�^�̌��ՃP�[�X�������Ă���ƌ����B����ɂ͂т�����A�����������̓��Ɏ����Ă��Ă��炤�B �@�Ƃ̎��_�I�ȑ��݂��A�Ƃ����ؐ��̂��̃P�[�X�́A���A�ԁA�A���ōʐF����Ă���A�ƂĂ��@�ׂ��B���_���Ɍ�����C�̃f�U�C�����A���ۂ́A�J�U�t���̏����̓`���I�Ȃ��̂��Ƃ����B�c�O�Ȃ���A���Ղ��̂��͎̂����Ă���B �@���̏����̓����ɂ�����A����A�[�`�X�g�̉ƂɘA��Ă����Ă�������B�A���}�g�B�̒����炩�Ȃ藣�ꂽ�x�O�ɁA�A�g���G��������\����ނ́A�V���}�j�Y���V��Ɋ�Â����p�t�H�[�}���X��������A�l�X�Ȋy����e�[�}�ɂ����I�u�W�F������Ă���B���t���ł��邪�A�`���I��2���̃h���u���Ƃ͈قȂ锭�z�́A���Ƀ��j�[�N�ȁu�n��h���u���v�����ƌ����B�J�U�t���̓`������͗��ꂽ���ɂ��邭���ɁA���̊y��̖��͂ɐG�ꂽ�������ɂ́A�s�b�^���̊y��̂悤�ȋC������B �@�ނɁu�C�v�̘b������ƁA���q�Ƀ��v���J����点��A�Ƃ����\���o�B�T�C�Y�͉������H�Ə�k�������Ȃ���B �@2-3����ɁA���܂�ɂ���������Ɩʂ�o���オ�����u�C�v�́A���ɂ悭�ł������v���J�������B �@�Ƃ���ŁA�F����A�����厖�ȕ����C�̒��ɂ��܂����ƂāA����܂��������H |

|

|

07.�@�A���[���`�� / �s���K���̃J�h�w�C�f Argentine / kadoheide of the Pilaga [2002.11] �@���N�i2002�j9���A�m���E�F�[�ŊJ���ꂽ��S�ی��Ց��ŁA�͂��A���[���`���������ė��Ă����Q���҂ɏ����Ă����������̂��A���̌��ՁB���ɃA���[���`���ł́A���Ղ͐؎�ɂ��`����Ă���قǂȂ̂ŁA�]���|�s�����[�Ȃ̂��Ƃ��v���邪�A��͂�v���Ⴂ�A�ʏ�̏�ɂ͕�����ł��Ȃ��B��A�����J�̌��Ղ́A����������̂͂��ꂪ���߂Ă̂��Ƃ������B �@���E��Ώ̂́A�f�p�Ȃ���B�ق̐�[�́A�y���J�[�u������ꂽ���x�ŁA�Z�p�Ɠ�����܂蔭�B���Ă��Ȃ����Ƃ��f����B�E���E�Ԃ̒P�������ȏ���̕R�B���ꂪ�g�Ɍ��ѕt�����Ă���̂́A�������B �@�A���[���`���ł́A���Ղ́A��ʓI�ɂ̓g�����y�A���邢�̓g�����p�ȂǂƌĂ��B���̖��̂ƁA�`���f�ނ��疾�炩�Ȃ悤�ɁA���[���b�p�N���B�A���[���`���Ɍ��Ղ������炳�ꂽ�̂́A19���I�㔼�Ƃ���������邪�A�X�y�C�����̓���ƈꏏ�ɔ��@���ꂽ���Ղ̗Ⴊ���邱�Ƃ���A�X�y�C���l�ƂƂ��ɂ���Ă����A�Ƃ�������L�͂ƂȂ��Ă���Ƃ̂��ƁB �@�A���[���`���k���̃O�����E�`���R�n��ɏZ�ސ�Z�����́A18�قǂ̌���ɕ�����Ă���B�����ł̌��Ղ̎g�p�ړI�́A�u�������������v�B�ƂȂ�A����R���K���̎v�������߂��`���[���|�C���g�Ȃ̂��낤�B �@�v������ŁA5�嗤�̌��Ղ������ɑ��������ƂɂȂ�B�A�W�A�A���[���b�p�A�k�A�����J�̌��Ղ������Ă���l�͑������낤���A�A�t���J�Ɠ�A�����J�̂��̂��������R���N�V�����́A���E�ɂ�������قǂ��낤�B����͂܂��܂����Ք����ق�����ɂ�Ȃ��B������������ƁA�I�[�X�g�����A�嗤�ɂ͌��Ղ��Ȃ�����A������m�B�̃p�v�A�j���[�M�j�A�B�����Ɠ�ɂɂ����Ղ͂Ȃ��B�����H���E�ɂ�7���嗤�����邶��Ȃ����H�@5�嗤���Ă悭�������ǂǂ�Ƃǂ�Ƃǂ�Ƃǂ�Ƃǂ�H |

|

|

08.�@�T�n���a�� / �z���X�iG�D�u���c�F�t����j Sakha Republic (Yakutia) / Khomus (made by G. Burtsev) [2002.12] �@1997�N8���̏I���B�@�������A���i���n��D������Ɍ������B�T�n�ł�8���̏I���͂����H�A�����B���̂�����~��o�����J�̂��߁A�n�ʂ̓h���h���ɂʂ���݁A����Ɠ��������n���D����~���Ԃ��A��������Ă��܂����D�ł��Ȃ��B���̃^�C���������ɗւ�������B�g�y�ȓk�����s�҂́A��D�����X���[�Y�����A�������炵�̓n���D�̏�ł̒����Ԃ͂炢�B��߂ȎԂɓ���Ă��炤�B�e�ȉ^�]��A���肪�����B������荞�����Ƃ���ƁA�u�C�̓D�𗎂Ƃ��ē���悤�Ɂv�ƒ��ӂ����B �@�������݂܂�1���Ԕ��B�m�荇���̌}���̃W�[�v�ŁA3���ԋ߂��A�D���̒������܂悢�j���悤�ɐi�݁A����Ƃ̂��Ƃő��ɒH�蒅���B�̓���2���߂��Ă����B���̐���҂ɂ͉�Ȃ������m��Ȃ��B����ȕs���������������ɁA�ނ��u�x�������ˁA���Ȃ����Ǝv���Ă����v�Ƃ����Ȃ���o�}���Ă��ꂽ�Ƃ��́A����S�����B �@�����Ɏ����o���Ă����̂����̃z���X�B�ق͘g�̊�3�_�ŌŒ肳��Ă���B����́A�����̍����Ȍ��Ր����N. �u���c�F�t���l�Ă����A�ق̐U�������肳���邽�߂̍H�v���B�ق̊�̉~�Ղɂ́A�T�n���ے�����߂̃f�U�C���ƁA�T�n/���N�[�e�B�A�̕����B�g�̊ɂ��@�ׂ���_�Ȗ͗l�����܂�Ă���B���܂�̑f���炵���ɁA���ߑ����ł�B�f���炵���̂͌����ڂ����ł͂Ȃ��B�����ō����B������᎐��̃P�[�X�������B�������́A�T�n���a���哝�̂̃i�C�t��������l�̍�i���B�D���̋��s�R�́A�C�����g�̂̔����������ł����B |

|

|

09.�@�L���M�X / �e�~��-�R���Y Kyrgyz / Temir-komuz [2003.01] �@�����A�W�A�A�L���M�X�����̋������Ղ̃P�[�X�ɂ́A�l�X�Ȍ`�̂��̂�����B�w�I�ȑ����̂��́A�琻�̐����������ǂ������́c�B���j�[�N�ȃP�[�X�̋Â�l�́A�y��̕ی�Ƃ����{�����`�ł���͂��̖ړI���z�����A�y��ɑ��鈤����������B���̂悤�ȃP�[�X�ɑ���l�����͐��E���ʂŁA����܂łɂ��Љ�Ă����ʂ肾���A���̈Ӗ��ł́A�L���M�X�l�̌��Ղɑ���v������́A���ݑ��̂��̂ł͂Ȃ��B �@������L���M�X�ł͌��Ղ́A�u���悻��N�̗��j�̂���v�ƃL���M�X�l�̎����̎�ł���A�p�Y�������w�}�i�X�x�ɂ��o�ꂷ��A�R���������y��ł���B�w�}�i�X�x�́A�}�i�X�A�Z���e�C�A�Z�C�e�N�̎O����ɂ킽��p�Y�̊����`�����A�u���E�Œ��́v�p�Y�������B���Ղ��o�ꂷ��̂́A����̉p�Y�}�i�X�̌����̏�ʂł���B �@�Ⴋ���̃}�i�X�́A����҃J�k�B�P�C�Ƒ化�܂����A�]����܂�قǂ̈ꌂ���������������B�������r�X�����R�n�����̉p�Y�Ƃ��Ȃ�ƁA��邱�Ƃ��Ⴄ�B�������A�����J�k�B�P�C�́A�����Ԃ̑S�ʐ푈������邽�߁A�u���͉��̖��ł���Ȃ���A����܂���悤�ȕ��J�������Ƃ����ɗ����܂��v�ƁA���Ղ���Ƀ}�i�X�̑O�ɗ����A���������y��t�ł��̂ł������B���̎�����A���Ճe�~��-�R���Y�́A���a���ے�����y��ƂȂ����A�Ƃ����B �@�V�R�R���̌������R��ɏZ�ގR�r�i��܂Ђ��j�������ǂ����ؐ��P�[�X�ɔ[�߂�ꂽ�A�����ȋ������ՁB�K�[���t�����h�ƌ��܂�������A�`�����X�����B���Ղ����t�����āA�ޏ��̌������`�F�b�N���悤�B�i�t�ɂ����܂��Ă��ӔC�͎����܂���B�j |

|

|

10.�@�j�W�F�[�� / �o���o�� Niger / bambaro [2003.02] �@�A�t���J�ɂ͂��Ƃ��ƌ��Ղ͂Ȃ��B�����A���[���b�p�l�������炵���������̂��́A�����āA���̉e�����āA���̎ʐ^�̊y��̂悤�ɁA���n�Ŏ��肳���悤�ɂȂ������̂��͂��Ȃ��瑶�݂��Ă���B �@�A�t���J�ŁA���ɋ�������y��Ƃ����A�y�|�A���|�̗ނ��̕������W���[���낤�B�ʏ�̋|�̌���e������@�����肵�ĉ����o���A��������ɋ������ĉ���ω�������B�܂��A�����̌s�ō�����A���o���p�[�J�b�V����������B���̂悤�ȁA���Ղ̃C�g�R�Ƃ�������y��̕��z��ƁA���Ղ̍L����Ƃ́A���E�����݂Ă��d�Ȃ�n�悠��܂��d�Ȃ�Ȃ��n�悠��ŁA�ʔ����B �@���Ղ́A�j�W�F�[���ł̓\���K�C���̎�҂����t����A�Ƃ���Ă��邪�A���̎ʐ^�̊y�킪�\���K�C���̃o���o�����ǂ����͎��ۂ̏��͂����肵�Ȃ��B1973�N�Ƀj�W�F�[���ɍs���������Ƃ����肵�Ă������̂��A���߂����ĕM�҂̂Ƃ���ɂ���Ă����B���E��Ώ̂̎d�オ�肪�A�A�W�A���̂��̂Ƃ͈Ⴄ���������o���Ă���B���[���b�p�������Ă��āA�A�t���J�ɍ��𐘂����������ՁB���݂ł����t����Ă���̂��낤���H |

|

|

11.�@�m���E�F�[/ �����n���y Norway / munnharpe [2003.03] �@�m���E�F�[�̒j�����͑̊i���傫���B�������̓o�C�L���O�̎q���H���B����ȑ�j�������A�����Ȍ��Ղɖ����ɂȂ��Ă���̂�����̂��A�Ȃɂ����܂����B�����āA���̃S�c�C�w�悩��A�@�ׂȌ��ՂƂ��̃P�[�X�����ݏo�����̂��A���X�s�v�c�ł���B �@�ʐ^�̌��Ղ́A�����炭�^�J�����Ǝv��������̒����ŁA�ق̓m���E�F�[�Ɠ��̞��~�߁B�g�Ɏl�p�����������Ă����A���ŕق��~�߂邱�̕����́A�ق��܂�Ă������Ɍ����ł��邽�߁A�u�m���E�F�[�̌��Ղ����A�^�̉��t�ړI�̊y��̏؋��v�Ɠ��l�����̂������ł���B �@����ꂽ�f�U�C���̖ؐ��̃P�[�X�́A�p�Y���̂悤�ɂȂ��Ă���A���Ղ����o���܂łɂ������̎菇�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̃p�Y���ɂ��A���낢��ȃA�C�f�B�A���l�ߍ��܂ꂽ���̂�����A�Â��P�[�X�Ȃǂɂ́A���Ƀ��j�[�N�Ȃ��̂�����B��͂葾���w��ŁA�����ł��Ȃ������ł��Ȃ��Ə����ȃP�[�X�̂������������������������B �@�m���E�F�[�̌��Ղ́A�_���X�̔��t�Ɏg�p�����B���t�҂́A�ʏ�A�֎q�ɍ��|���A���Ŕ��q���Ƃ�Ȃ���A�{���ɂ�������̂̉��y��t�ł�B���̃����f�B�[�̃��Y���́A�P���ɂ��ĕ��G�B�������q�Ȃǂ���̂��̂��B �@�x��肽���́A�j���y�A�̗ւɂȂ��āA�Ђ����炭�邭��Ɖ�]���Ȃ���x��B�Ƃ��ǂ�����A�����݂�u�[�c����Œ@���A�N�Z���g�B�Â��ŏ�M�I�ȃ_���X���T�|�[�g����A���V������{���̐����́A���@�̂悤�ȓ����ɕ������̂��������ށB |

|

|

12.�@�C���h�l�V�A�@�e�B���[���� / ���F�N Timor, Indonesia / veku [2003.04] �@�S��375mm�A��15mm�B�|���A��r�I��^�B�f�p�ōr���B����ł��A�����o�����߂ɉ�������ׂ��|�C���g�������Ɖ��������Ă���B�����炩�ɁA���t�����ɂ������A�y��Ƃ��Ă̌��Ղł���B �@���̃|�C���g�Ƃ́A�������A�U���قƁA�g�Ƃ̌��ԁB���ׂ̍����Ԃ����o�����߂ɁA���̌��Ղł́A��U�A���Ԃ�傫����������ԂŐ�̐�����ق��o���A���Ƃ���A���̑O�ɃZ�b�g���镔���i���傤�ǂ悢�p�ꂪ�����BMike Seeger�́A���̋������q�ŁA�t�����X��A���u�V���Aembouchure���̗p���Ă���j�ɂ̂݁A2���P�Z�b�g�̒|�̔��Ђ����t���Ă���B���̂Ƃ��A�{�̑��̕\��ɐ荞�݂����A�|�̔��Ђ����ݍ���ŃZ�b�g����̂��~�\�B���t���O�̌��Ԃ̔��������v���̂܂܁B�ʒu�����܂����疨�X�ŌŒ肷��悢�B���ɍ����I�ł���B �@���̂悤�ȍH�v�́A�^�C�̃A�J����p���[�����A�_��Ȃ̌i�����A�J���{�W�A�Ȃǂ̒|���Ղɂ�������B�ꉞ�A�n�����ł̃A�C�f�B�A�Ƃ����Ă悢���낤�B �@���̖тЂƂ����قǂ̌��ԂŁA�ّS�̂��o���Ă���^�C�v�̌��Ղ����������A���̃t���̂悤�ɁA�����Z�p�̕s�����A�H�v�ŕ���Ă�����̂��D���x�������B �@�ق̌`�́A��{�I�ɁA�ג����ӎO�p�`�����A�g�̓����̉��ɒ��ڂ���ƁA�u���̂���v�ق̌`�Ɏ��Ă���̂��킩��B���������āA���̍H�v�ƁA���Ղ̕ق́u���v�̔����Ƃ͊W������̂����m��Ȃ��B �@�^�C�̓��k���ɏZ�ރ��I���́A���׃��I�X�̊�����Ɠ�����������B���I���̉��y�́A���{�ł́A���[������A���̔��t�Ɏg����A♂̈��P�[���̕����m���Ă���B |

|

|

13.�@�^�C / �t���i���I���j Thailand / hun of the Lao [2003.06] �@�S��375mm�A��15mm�B�|���A��r�I��^�B�f�p�ōr���B����ł��A�����o�����߂ɉ�������ׂ��|�C���g�������Ɖ��������Ă���B�����炩�ɁA���t�����ɂ������A�y��Ƃ��Ă̌��Ղł���B �@���̃|�C���g�Ƃ́A�������A�U���قƁA�g�Ƃ̌��ԁB���ׂ̍����Ԃ����o�����߂ɁA���̌��Ղł́A��U�A���Ԃ�傫����������ԂŐ�̐�����ق��o���A���Ƃ���A���̑O�ɃZ�b�g���镔���i���傤�ǂ悢�p�ꂪ�����BMike Seeger�́A���̋������q�ŁA�t�����X��A���u�V���Aembouchure���̗p���Ă���j�ɂ̂݁A2���P�Z�b�g�̒|�̔��Ђ����t���Ă���B���̂Ƃ��A�{�̑��̕\��ɐ荞�݂����A�|�̔��Ђ����ݍ���ŃZ�b�g����̂��~�\�B���t���O�̌��Ԃ̔��������v���̂܂܁B�ʒu�����܂����疨�X�ŌŒ肷��悢�B���ɍ����I�ł���B �@���̂悤�ȍH�v�́A�^�C�̃A�J����p���[�����A�_��Ȃ̌i�����A�J���{�W�A�Ȃǂ̒|���Ղɂ�������B�ꉞ�A�n�����ł̃A�C�f�B�A�Ƃ����Ă悢���낤�B �@���̖тЂƂ����قǂ̌��ԂŁA�ّS�̂��o���Ă���^�C�v�̌��Ղ����������A���̃t���̂悤�ɁA�����Z�p�̕s�����A�H�v�ŕ���Ă�����̂��D���x�������B �@�ق̌`�́A��{�I�ɁA�ג����ӎO�p�`�����A�g�̓����̉��ɒ��ڂ���ƁA�u���̂���v�ق̌`�Ɏ��Ă���̂��킩��B���������āA���̍H�v�ƁA���Ղ̕ق́u���v�̔����Ƃ͊W������̂����m��Ȃ��B �@�^�C�̓��k���ɏZ�ރ��I���́A���׃��I�X�̊�����Ɠ�����������B���I���̉��y�́A���{�ł́A���[������A���̔��t�Ɏg����A♂̈��P�[���̕����m���Ă���B |

|

|

14.�@�C���h�l�V�A�@�e�B���[�����@/�@���̕s�� Timor, Indonesia / ? [2003.07] �@�́A�u�O���X�̒�Ɋ炪�����Ă���������Ȃ����v�Ƃ������l���������A�u���Ղ̕ق̊�t�߂Ɋ炪�����Ă�������ł͂Ȃ������v�Ƃ����̂������̌��Ղ̃e�[�}���B �@���Ղ̊e���́A�l�X�Ȑl�̖̂��̂��K�p����Ă���B�Ⴆ�A�����̐U���ق́A�����̌���Łu��v�B���������2�{�̘g�́A���ɋ������Ղ̏ꍇ�́u�r�v���邢�́u�r�v���낤���B�T�n�̃z���X�ł́A�������Ɍ��Ղ������y��Ƃ��邾�������āA�e���̖��̂��ׂ������܂��Ă���A�����ɂ��g�̂̕��ʖ��������o�ꂷ��B�ق͂������ɂ��ꂸ�u��v�Ȃ̂ŁA�u��v��[�߂Ă���g�S�̂́A���R�u�{�i�����j�v�B�g�̒��������͉��̂��u���i���ˁj�v�A����4�̖ʂ́A�u�j�v�B�ق̐�[�́A�ۂ܂����Ƃ���́u�����ԁv�ł���B�t�B���s���Ȃǂɂ́A�U���ق�j����A�g��������ƍl���閯��������B �@����͂Ƃ������A���ՂɁu��v������Ƃ���A�����������̂��B�ǂ����Ċ�Ȃ̂��A�N�̊炩�A���̕����͑̂̂ǂ��ɑ�������̂��A�Ƃ������ڂ������Ƃ͈�ؕs���B�e�B���[�����̂ǂ̒n��̉������̂��̂����킩��Ȃ��̂ŁA����W���B �@�Ȃ��A�p���̐l�ޔ����ق̌��ՃR���N�V�����̃J�^���O�ɂ́A�p�v�A�E�j���[�M�j�A�̃Z�s�b�N�쒆����̂��̂ŁA�S�������ʒu�Ɋ炪���Ă�����Ղ����{���f�ڂ���Ă���B |

|

Koukin of the Last Months "Advanced Generation"

�@����܂ŁA���E�̗l�X�Ȍ��Ղ́A��{�I�Ȏp���Љ�Ă������A����́uAdvanced Generation�v�Ƒ肵�āA���Ղɉ�����ꂽ������ƕs�v�c�ȃA�C�f�B�A�̐��X���A�u���ʁv�u�����v�u���F�v�ȂǁA�l�X�Ȗʂ���Љ�Ă��������B

|

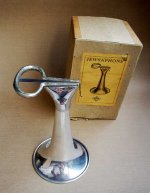

AG01. �A�����J���O�� / �W���[�U�t�H�� U.S.A. / Jewsaphone [2003.09] �@�܂���P��ڂ̂��́u�W���[�U�t�H���v�́A1930�N��ɃA�����J�ŊJ�����ꂽ�A��Ƃ��āu���ʁv�̓_����̉��ǂ̃A�v���[�`�ł���BAP&M�Ђ̐��i�B �@���Ղ͂Ƃɂ��������������B�傫������ɂ́c�����A���b�p�������炢���B���ɕ�����₷���B�������A���s�Ɉڂ��A�p�e���g�܂Ŏ擾�\������A�ƂȂ�ƁA���Ȃ�̍s���͂�v����BAP&M�ЂƂ����̂��A���ɉ�������Ă�����ЂȂ̂������������A�Ȃ��Ȃ��݂ǂ���̂����ЁA�Ǝv���͎̂��������낤���B ���Ֆ{�̂́A�C���O�����h���̒����̌��Ղ����A�ӔN�̔��ɏo���̈������̂Ƃ͈قȂ�A���\�͂悢�B�����āA�����炭�A���~�������̃��b�p�̌��ʂ́H�@�܂��܂��A�Ƃ������Ƃ��납�B����ƂȂ��Ƃł͂������Ⴄ�B���̒��x�����B���E�̑��̌��Ղ�99���܂ł����b�p�����Ɏ���Ȃ����Ƃ�����l����A���p�̔����������H �@�X�q��O�ŊJ���āA���E���E���ʂ����A�Ƃ�����������p�t�H�[�}���X���K�v�����m��Ȃ��B |

|

|

AG02. �C���h�l�V�A�@�o���� / �Q���S�� Bali, Indonesia / genggong [2003.10] �@���̃n���o�[�O�̂悤�ȁA�T�̍b�̂悤�Ȃ��̂͂��������H �@�O�Љ���A���b�p�����Ղ̃C���h�l�V�A�ł��A����ł���B�e�x��teben�ƌĂ�邱�́u�g����v�́A���q�̊k���ŁA���t���ɂ́A���Ղ�������ŁA���̊y��̑O�ɁA���x�����B���悤�Ȉʒu�ɍ���ŕێ�����B���Ղ͐e�w�Ɛl�����w�ŃL�[�v���A�e�x���͐l�����w�ƒ��w�ł͂���Ŏ��i���t���Ă����Ԃ́A�w�_�X�̓��o���@?�o��=�q���h�D�[�̋V��ƌ|�\�x�t�H��p.181�ʐ^�Ȃǂ��Q�Ɓj�B �@�o���̌��Չ��y�́A�K����l��g����{�Ƃ��ĉ��t�����_�A���Ƃ���10�l�ȏ�̃A���T���u���ʼn��t�����_�ȂǁA���ꎩ�̌��ՃA�h���@���X�g �W�F�l���C�V�����ɑ��������ʂ𑽂������A�����ł́A���̊g����ɏœ_�����ĂĂ��Љ�����B �@�o���̌��ՃQ���S���́A�T�S���q�̒��]�����������č��B�R���������߂̎����Ƃ��āA���Ƃ��Ėؐ��̑傫�Ȗ_����������B�e�x���ɂ́A���q�k�̂ق��A�A���~�A����A�_���{?�����Ȃǂ̑f�ނ̂��̂�����B�����ɏЉ�����̂́A�y��ƈ�̌^�����A�Z�p���[�g�^�C�v�����݂���B �@���āA���́u�g����v�A���̌��ʂ̂قǂ́H�@���t���Ă���o���l�ɕ����ƁA�u�����傫���Ȃ�v�Ƃ����B�����A������ɂƂ��ẮH���ނށA�т݂�[�B�m���ɁA���̗���ɑ��ĕǂ�����Ă���킯������A�����͕ς��͂��B���ɉ��t�҂ɂ́A�����̏o���Ă��鉹���悭��������悤�ɂȂ�̂����m��Ȃ��B�u�g����v�Ƃ������{��ɘf�킳��Ȃ����������B |

|

|

AG03. ��C���h / �����V���O�@�i���[���V���j South India / morsing [2003.11] �@���Ղ����t���Ă��āA�����Ԃ���̂́A�u�����v�̖��ł���B �@�ЂƂ�Ō��Ղ��y����ł��邤���́A�����̖��͐����Ȃ����Ƃ����Ƒ�ԈႢ�B�l�̌��o�ɂ͂��ꂼ���������A���ꂼ��́u���̉����v�Ƃ������̂����݂���̂��B�u���̉����v�́A���Ɍ��o�̗e�ς�A���i�̘b���̉����ȂǂƐ[���ւ���Ă���B �@�����āA�Ⴆ�A�����ЂƂ�̌��Ցt�҂ƈꏏ�Ƀf���I������Ă݂悤�A�Ƃ����Ƃ��B2�̉����W�����ǂ��ݒ肷�邩�B���邢�́A���̊y��t�ҁA���Ȃǂƍ��������ꍇ�B����́A�����̂��鉹�y�ł��A�����Ɏx�z����Ă��Ȃ����y�ł��A�ǂ���̏ꍇ���A���Ցt�҂̃Z���X�܂ł����ꂩ�˂Ȃ��A�d�v�Ȗ��ł���B�Ƃ����̂��A�����Ƃ��ăs�b�^�����������Ղ��g������ōςޖ�ł͂Ȃ��A�Ƃ����_�ɓ��������B �@��C���h�̃J���i�[�^�J���y�̏ꍇ�́A���̓_�Ɋւ��Ă͊m���������[��������A����ɏ]���Ă���悢�B���Ȃ킿�A�{�[�J���A���邢�͓J��o�C�I�����̃L�C�ɂ҂����荇���Ă���I�[�P�[�i�������A�����W�ɂ͗l�X�ȃo���G�[�V����������̂����c�j�B�Ŋy��ނ��A�`���[�j���O�\�Ȃ��̂͂��̃L�C�ɂ��킹��B �@���Ցt�҂Ƃ��ẮA�l�X�ȉ����̍Œ�10�{���x�̌��Ղ����������A�ǂ�ȉ����ł������ɑΉ��ł���̐��𐮂���K�v������B�u���v�ʼn�����}��̂��B��̂Ђ�Ɏ��܂鏬���Ȍ��Ղ��A�����܂Ƃ܂��Ă���ƁA�d���B�ʐ^�̓�C���h�̌��Ճ����V���O�́A9�{1�Z�b�g�ŁA���ꂼ��̉������A�g�̊ƕق̐K���i�g�̊��O�ɐL�т������j�ɁA����_�ʼn���������킷�}�[�N���{����Ă���B �ڈ��Ƃ��ẮA�c�_1�{���S���A�Ζ_�͔���������킷�炵���B�Ⴆ�b��C�A�b�b�b�b�^��F#�Ƃ�������B �@�Ƃ����Ă��A���̃}�[�N�A��ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��炵���B�ȑO�A��������҂ɂ��Ǝv���铯���}�[�N�̃����V���O10�{�قǂ̉���������ׂĂ݂����A�������x�̂���͓�����O�ł������B�C���h�炵�������炩�����B���邢�́A�t�҂��`���[�j���O�̎d�グ������悤�ɂȂ��Ă���̂��H �@���t�ɂ������Ă̔������́A���Ղ̏ꍇ���ɍ���Ȃ̂ŁA��肠�����`���[�j���O�̗e�ՂȊy���A�{�[�J���ɂ��C���B�������A���X��n���_�Ȃǂ̏d���ق̐�[�ɂ�����������A�Ƃ�����Ƃ����t�҂�����B���ʑ��ۃ����_���K����f�Ă��̚�K�^���Ȃǂ̃p�[�J�b�V�����ނƑΓ��ɓn�荇���A���Y���t�@��̂̓�C���h�̌��ՁA�꒮�������߂������B |

|

|

AG04. �o�V�R���g�X�^�� / �l�W���N�u�B�Y Bashkortostan / screw type kubyz [2003.12] �@�����̖�����������̂ɁA�u���v�ɂ����Ȃ����@�͂Ȃ����낤���B���̖��̉����ɁA����̌��Րl����������j�������B���̖������[�x���g�@�U�O���b�a�[�m�tRobert Zagretdinov�Ƃ����B�m��l���m��A�o�V�R���g�X�^�����a���̔������Ց剤�ł���B �@���[���V�A���A�W�A�ƃ��[���b�p�ɕ����E�����R���B���̘[�ɁA�o�V�R���g�X�^�����a���͂���B���V�A�A�M���̖������a���ŁA���̊�����̃o�V�R���g�i�o�V�L�[���j�l�́A�`�����N��n�̌�������C�X�������k�i�ꉞ�j�ŁA�炾�������[���b�p�ƃA�W�A�̒��x���ԓI�Ȋ����B�����y��ł���c�J�N���C���͂��߂Ƃ��閯�����y���A���{�ƑS�������܉����K���g�p���Ă���A�����̂Ȃ��������������B���j�I�ɂ́A13���I�Ƀ����S���R�̃o�g�D�ɐ�������A�L�v�`���N�E�n�[�����x�z���ɓ���A17���I�Ƀ��V�A�x�z���ɂ�����鍠�ɂ́A���x�ƂȂ����V�A�ɑ��Ĕ������N�����Ă���B�@�@ �@��s�̃E�t�@�́A����Y�Ƃ�����ł���B�����āA�`���I�Ɂu�����D���v�Ȗ����炵���B�������{�̐V���ŁA�O�ւƌ��2�{�̃^�C���̊Ԃɕ����ɂȂ�A���̃L�b�N�^������ւɓ`����s�X�g�����V�^���]�Ԃ̋L�����݂��������A��͂�E�t�@���̃j���[�X�ł������B �@���Ղ̐��E�ɂ��A�l�X�ȃA�C�f�B�A���������ޓ`��������悤�ŁA���E�̂ǂ��ɂ��Ȃ��悤�Ȍ��Ղ��A���l���̐���҂̎�ɂ���Đ��ݏo����Ă���B�����ꂽ�������H�̋Z�p���A���a�Y�Ƃɗ��p���A���R�ȉ����Ƀ`���[�j���O�ł�����Ղ������j�ݏo�����o�V�R���g�X�^���́A����Ȃ�ɔ[���ł���w�i�������Ă����̂ł���B �@���t�O�ɕق̒��������R�ɐݒ肷�邽�߂ɁA�X���C�h���̃X�g�b�p�[��g�ݍ��݁A���������܂�����A�l�W����߂ăX�g�b�p�[���Œ肷��B�����܂ł͒N�ł��v���t�������m��Ȃ��B�v�́A���̃A�C�f�B�A������������ӎu�̖��ł���B�\��1�{�A����2�{�̃l�W�́A�z����₷�鎎�s����̂��Ƃ�E����B���ɁA�X���C�h���X�g�b�p�[�́A�ǂ̂悤�ȁi�������́j�����ɂ������ł���A�����ꂽ�A�C�f�B�A�B����1�{������A���{���̌��Ղ������^�сA�d���v�������邱�Ƃ��Ȃ��B�������ꂽ�t�H�[���Ɋm���ȋZ�p�B���ՃA�h���@���X�g�@�W�F�l���[�V�����̖��ɑ���������i�ł���B |

|

|

AG05. �o�V�R���g�X�^�� / �S�i�K�ϑ��l�W���߃N�u�B�Y Bashkortostan / screw-stopping kubyz with 4-pitched "gear" [2004.01] �@�O��o�ꂵ���A�o�V�R���g�X�^�����a���̔������Ց剤���[�x���g�@�U�O���b�a�[�m�tRobert Zagretdinov�́u�l�W���N�u�B�Y�v�B�����֎���܂ł̗l�X�ȃA�C�f�B�A�̓��̂�́A�r���̂ǂ����ɑ��݂��Ă����̂��A����́u4�i�K�ϑ��l�W���߃N�u�B�Y�v���B �����u�l�W�v���g���Ă��邪�A���̖ړI�͈قȂ�B�O��́u�l�W���N�u�B�Y�v�̏ꍇ�A�l�W�́A�X���C�h���X�g�b�p�[���u���[���v�ɌŒ肵�ĉ����i���Ȃ킿�ق̒����j�����߂�̂ɑ��A����́u�l�W���߃N�u�B�Y�v�ł́A�ق�g�ɌŒ肷����@�Ƃ��āA�l�W���߂��̗p���Ă���B �@���E�̂�����u�������Ձv�́A�g��قɎ��t��������ɂ́A�������̃o���G�[�V����������B��\�I�ȁA�����čł����W���[�Ȃ��̂́A�g�Ƀz�]������ł����āA�ق��Z�b�g���ăJ�V������@�B�V�V���[����m���E�F�[�ɓ����I�Ȃ̂́A�g�Ɏl�p�����������Ă����āA���i�����сj�ŕق��Œ肷����@���B�ق��ɂ������������͂��邪�A�l�W���ߕ����́A��r�I�V��������A����50�N�ȓ����x�ɐ��܂ꂽ���@���Ǝv����B �@�ł́A�l�W���߂̗��_�́H�ق̒��E���e�Ղɂł��邱�Ƃ��낤�B���̗��_�𗘗p�����̂��A�u4�i�K�ϑ��l�W���߃N�u�B�Y�v�ŁA�ق̊��4�̌��������Ă���A���t�O�ɖ]�݂̉����ɃZ�b�g���邱�Ƃ��ł���B�u�l�W���N�u�B�Y�v�ł́A���[����̂ǂ̓_�ɂł��D�݂̈ʒu�ɃX�g�b�p�[���Œ肵�A�͂��ȉ����̒������ł��邪�A�u4�i�K�ϑ��c�v�ɂ́A���̂悤�Ȏ��R�x�͂Ȃ��B�g����̂�4�̉����̂݁i�傫�����̏ꍇ�́A�����]�T������̂ŁA�͂��Ȕ��������ł���j�B�������A�َ��̂�O��Ɉړ������邽�߁A���Ղ̖��ł���A�قƘg�Ƃ̋͂��Ȍ��Ԃ��A�ǂ̉����ł��x�X�g�A�Ƃ�����ɂ͂����Ȃ��̂��A���̕����̖��_�ł͂���B �@�Ƃ͂����A����҂̎v�l�̉ߒ����`����Ă��邱�̂悤�ȍ�i�́A���Ă��邾���ł��y���߁A�����猩�Ă��Ă����O���邱�Ƃ��Ȃ��B�i���H���Ղ͌�����̂���Ȃ����āH����Ⴛ�����B�j |

|

|

AG06. �I�[�X�g���A / ���ւ��p�U���ق����� Austria / "Jakutische" Maultrommel with changeable tongues [2004.02] �@�u�l�W�v�V���[�Y��O�e�́A�I�[�X�g���A����B���[�[�t�@���b�t�F������̂��̌��Ղ́A�����̈قȂ�2�{�̐U���ق��W����������Ă���A�g�p�ړI�ɉ����āA������I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă���B�����ł́A�l�W�̖�ڂ́A�ق�g�ɒ��ڌŒ肷��̂ł͂Ȃ��A�ق�g�ɌŒ肷�邽�߂̃p�[�c���A�g��2�ӏ��ŌŒ肷��B���̃p�[�c�́A�g�̊����ɍ��܂ꂽ�z�]�ɁA�ق��������t���ČŒ肷��悤�ɐv����Ă���A�l�W�́A�ԐړI�ɕق̌Œ�Ɋւ��̂��B �@�ʐ^�̊y��ł́A�Z���فi����ȕ�����62.5�o�j��G�A�����فi����64�o�j��F��z�肵�č���Ă���͗l�B�͗l�c�Ƃ����̂́A2�{�̕ق̍��͂��������Ȃ��̂ŁA���������ɂ��Z�b�g�ł���B������������A1�{�́A�܂ꂽ�Ƃ��̗\���Ȃ̂����m��Ȃ��B �@���z�͔��Ƀ��j�[�N�����A�ق̎��ւ��ɂ͎��ԂƎ�Ԃ�������AG��F�ɂ��ꂼ��`���[�j���O���ꂽ2�{�̊y�����ɓ��ꂽ�����]�����ۓI�ł���A�Ƃ����_���w�E�����Ɣ��ɂ炢���̂�����B ���̊y��̍�҃��[�[�t�́A�T�n�̃z���X����҃C���@���@�t���X�g�t�H�[���t������̍H�[�ɏ����ăz���X�̐���Z�@���w��A�m���E�F�[�̌��Ճ����n���y�̐���Z�@�������ꂽ��A�Ƃ��������Ƃ����H���A�y��Ƃ��Ă̋@�\���ꎞ�͎����������I�[�X�g���A�̌��Ղ̕i������ɗ͂�s�����Ă���B �@���Ր���̍��ی𗬂̂ЂƂ̌����Ƃ�������ʐ^�̌��ՁA�u���N�[�e�B�b�V�F�v�Ƃ������������A���ۂɂ͂��̂悤�ȍ\���̃z���X�́A�T�n�i���N�[�g�j�ɂ͂Ȃ��B�傫������63�o�Ə��^�ŁA100�o���x��W���Ƃ���z���X�Ƃ͐����Ⴄ�B�T�n�̃z���X�Ɏ��Ă���̂́A�g�̊ۂ������̌`�̂݁A�Ƃ����������낤�B |

|

|

AG07. �o�V�R���g�X�^�� / �X���C�h���N�u�B�Y�u�g�����{�[���v Bashkortostan / slide kubyz "trombone" [2004.07] �@�������ՊE�̃`�����s�I���́A�Ȃ�Ƃ����Ă����́u�g�����{�[���v���Ղ��낤�B�ʖ��u�s�X�g�����Ձv�A�e�������ɓ����̂͂�����Ɗ�Ȃ��H�@���̃A�h���@���X�g�@�W�F�l���C�V�����̏�A�A�o�V�R���g�X�^�����a���̔������Ց剤���[�x���g�@�U�O���b�a�[�m�tRobert Zagretdinov�̎��M��B�Ȃɂ��A���t���Ɂi�������d�v�j�y��̊�{�����A�X���C�h���ɕω���������̂����炷�����B����Ȃ��Ƃ��l�������Ր���҂͂ǂ��ɂ����Ȃ��B�x�A�����O�A�X�v�����O�Ȃǂ�g�ݍ��킹�A�s�\���\�ɂ������[�x���g�̔M�ӂɂ͒E�X�B �@������Ƃ����ׂ����A�C�f�B�A��������荞�܂�Ă���B�Ⴆ�A�t���[����ӂ̓�̏����̂́A�l�W���߂ʼn����̃X�g�b�p�[�B�X���C�h���̈ړ����A�܂�ړ������̕���ݒ�ł���悤�ɂȂ��Ă���B���Ƃ��AC?F�̊Ԃ��������A�x�[�X�̂悤�Ȍ��ʂ��o����B �@��_�Ƃ��ẮA�u��{�����ω�����v�Ƃ����A���ՂƂ��Ă͂��܂�̗���Ƃɖڂ������Ă��܂������ŁA�ЂƂ̉����̒��̐��E��T�����Ă��������ɍL���肪�݂��Ă���A�{���́i�ƕM�҂͎v���j���Չ��y�̖ʔ��������܂������ʓI�ɉ��o�ł��Ȃ����Ƃ��낤�B�g�����͂܂��܂������̗]�n����B |

|

Koukin of the Last Months "Sakha Khomus"

Koukin of the Last Months "Sakha Khomus